授業の中で、学校教育について取り上げられました。いじめや不登校の流れから、発達障害・知的障害者への学習支援という流れで、アクティブラーニングが出てきました。

まさに私の専門分野です。

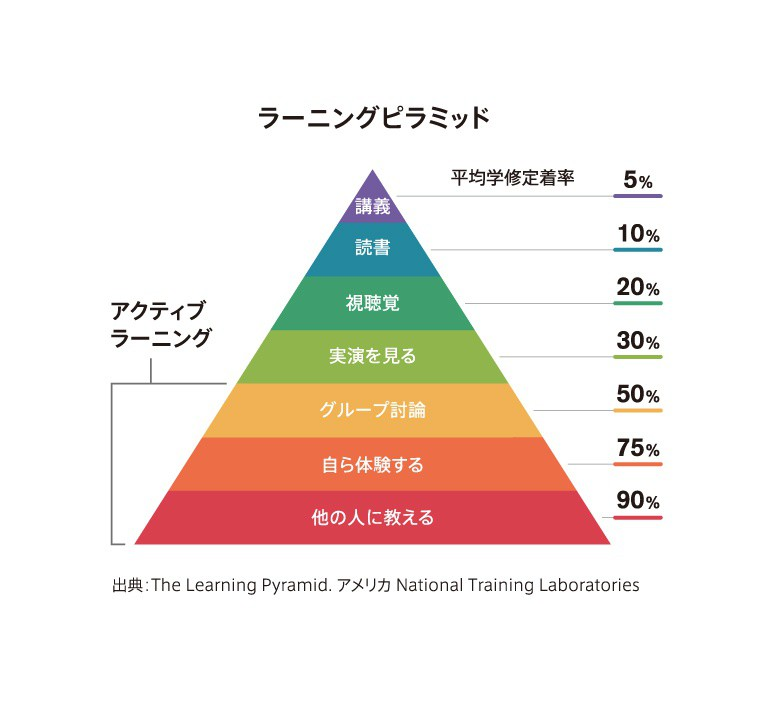

上の表が出てきてモヤっとしました。

これを見るとアクティブラーニングが定着率を高める最良の手段であり、講義を10回聞くよりも一回討論や体験するほうがよい、といった誤解を生みます。

先生も、「教えることが多すぎて講義のみの授業ですがアクティブラーニングといって討論や体験をする前に、予備知識として講義が必要だ」と力説していました。

その通りです。

よくアクティブラーニングを子どものテレビゲームにたとえられます。説明書を見なくてもやってくうちにマスターしていくと。

その通りです。

iPhoneなど説明書すら入っていない。触っているうちに使えるようになると。

その通りです。

だからアクティブラーニングも、やり方だけ教えてあとは生徒にゆだねればいいのだ。教師はファシリテーターとして導いてやればいいと。

その通りです、とはなりません。それは放置・丸投げです。

そんなことをすればグダグダになって、無意味な時間を過ごすことになるでしょう。

このピラミッドにはそんな危惧を抱きます。

だから逆ピラミッドにしてほしいです。

積み上げていく先にアクティブラーニングがあるんですよ。

講義を聞き、読書で学び、動画を見て知識を蓄え、自分なりに整理したうえでグループ討議ができます。ほかの人に意見を伝え、ほかの人の意見を聞いて吟味する。

そこからさらに議論を加速させ、新たな意見を構築し収斂する。または仮説を立てる。

立てた仮説が正しいか自ら体験し、何度か体験や分析を繰り返して考察する。

この一連の流れを通じて得た結果を誰かに教える。これで定着率100%です。

テーマなき議論に深みはないですし、いきなり体験しても、何のためにやっているのか目的がわからなければ得るものもないわけで、それを教えたところで相手には伝わりませんよ。

具体的なアクティブラーニングの方法についてはまたの機会に。